Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике

Оклеечную гидроизоляцию получают наклеивая на поверхность ряд слоев рулонного материала. Количество слоев определяется проектом, но при наличии гидростатического давления их должно быть не меньше трех.

Для гидроизоляционных слоев используют рулонные материалы: гидроизол, металлоизол (при отсутствии воздействия на гидроизоляцию щелочной среды), а также толь, борулин и рубероид с антисептированной или любой другой не гниющей основой.

Толщина слоя горячей мастики при приклеивании рулонных материалов не должна превышать 3 мм.

Готовая гидроизоляция должна быть плотно зажата между двумя роевыми поверхностями, одной из которых служит изолируемая поверхность сооружения или конструкции, а второй — защитная конструкция, выполняемая в соответствии с проектом.

Гидроизоляцию у закладных частей наклеивают на фланцы и прижимают к ним с помощью накладок и болтов.

Оклеечная гидроизоляция устраивается по выровненному, чистому и сухому основанию. Цементные основания покрываются холодной грунтовкой. Ровность оснований до огрунтовки контролируют фугованной трехметровой рейкой: просветы допускаются только плавно нарастающие величиной до 5 мм, не более одного на 1 пог. м.

Необходимое выравнивание производят, заполняя впадины материалом, из которого сделано основание, или срубая выступы. Небольшие впадины (до 10 мм) выравнивают наклейкой на горячей мастике кусков рулонного материала. Сухость оснований контролируют пробной наклейкой на него кусков рулонного материала и отрывом их после остывания мастики; если при этом рвется материал, основание считается достаточно сухим.

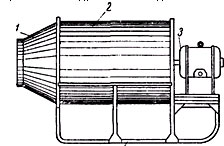

Влажную поверхность основания высушивают теплым воздухом от переносных калориферов. Для этого часть основания, подлежащую сушке, укрывают фанерой, уложенной по кирпичам, и в пространство между фанерой и основанием через щелевидный раструб подают теплый воздух из калорифера.

Поверхность полотнищ рулонного материала очищают от посыпки. Тальковую посыпку локализуют зеленым маслом или керосином (при дегтепековых материалах, кроме того, антраценовым маслом); песчаную посыпку удаляют жесткими щетками или деревянным шпателем.

фото ремонт изоляции

фото ремонт изоляции

Рулонные материалы наклеивают, перекрывая ранее наклеенные полотнища не менее чем на 100 мм в продольном направлении и 150 мм в поперечном, при этом швы располагают вразбежку.

Рулонные материалы при наклейке на вертикальные поверхности тщательно притирают деревянным шпателем, а на горизонтальных поверхностях, кроме того, прикатывают катком (весом 80—100 кг с мягкой обкладкой).

Швы нахлестки дополнительно прошпаклевывают выжатой при притирке или прокатке мастикой или вновь окрашивают горячей мастикой.

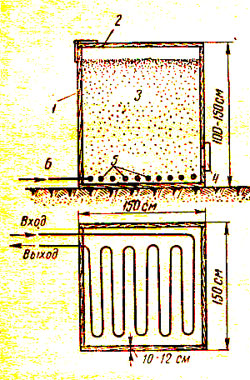

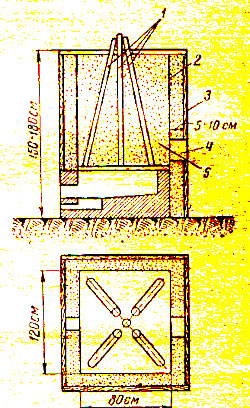

При наружной гидроизоляции концы рулонного материала, переходящие с горизонтальных плоскостей конструкций на вертикальные, наклеивают на защитную стенку, которую до наклейки гидроизоляции выкладывают на высоту 1,2—1,5 м .

Требования к горячей мастике аналогичны указанным для обмазочной гидроизоляции.

При наклейке на горизонтальные поверхности рулонных материалов с покровными слоями допускается применение холодных кровельных мастик.

Наклеивание рулонных материалов осуществляют с перекрытием каждого предыдущего полотнища не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм в поперечных. Стыки полотнищ в вышележащих слоях располагают вразбежку. Перекрестная наклейка полотнищ не допускается.

Наклеивание рулонных материалов на вертикальные, наклонные и сводчатые поверхности производят снизу вверх.

Гидроизоляционный ковер у примыканий к металлическим закладным частям, компенсаторам осадочных швов и т. п. наклеивают на фланцы на ширину не менее 100 мм и защемляют. При пропуске через гидроизоляцию колонн, анкерных и тому подобных устройств, заделанных в конструкцию, на которую наклеивается гидроизоляционный ковер, фланец можно приваривать непосредственно к этим деталям, обеспечивая необходимый зажим ковра.

Компенсаторы для изоляции деформационных швов изготовляют из нержавеющих металлических листов толщиной 1—2 мм. Соединение листов осуществляется внахлестку с пропайкой медью или сваркой.

Рулонные материалы при наклейке притирают к основанию деревянными шпателями с удлиненной ручкой; на горизонтальных поверхностях, кроме того, прикатывают катком весом 80—100 кг с мягкой обкладкой. Швы нахлестки дополнительно прошпаклевывают отжатой при наклейке мастикой. Концы каждого слоя ковра на стенах немедленно после наклейки крепят к конструкции.

Верхний слой оклеечной гидроизоляции окрашивают сплошным слоем мастики и посыпают сухим горячим песком, который втапливается в окрасочный слой.

Готовая гидроизоляция должна быть ровной, без вмятин и воздушных мешков.

Прочность приклейки рулонного материала проверяется пробным отрывом его у края: если рвется материал или разрушение происходит по мастике, приклейка считается качественной. Неприклеенные места на рулонном материале обнаруживают по звуку при простукивании. Все неприклеенные места разрезают, при необходимости просушивают и подклеивают, после чего наклеивают заплаты из того же материала, перекрывая места разрезов не менее чем на 100 мм.

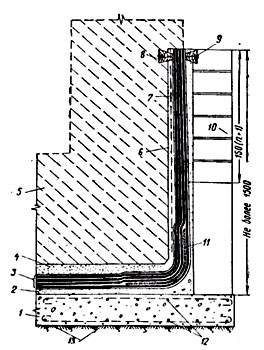

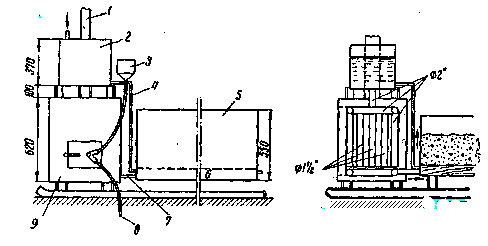

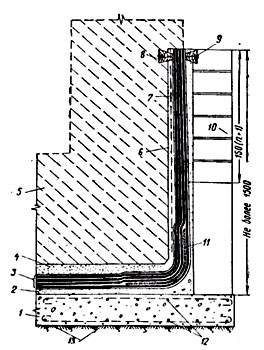

В сооружениях со значительными осадками концы рулонного материала, переходящие с горизонтальных плоскостей на вертикальные, при наружной гидроизоляции наклеивают на временную защитную стенку высотой 1,2—1,5 м, возводимую по периметру сооружения (рис. 1). При продолжении оклейки после возведения изолируемой конструкции верхнюю часть стенки разбирают.

|

Рис. 1. Закрепление гидроизоляционного ковра на временной защитной стенке при переходе с горизонтальной поверхности на вертикальную

1 — бетонная подготовка; 2 — выравнивающая стяжка; 3 — гидроизоляционный ковер; 4 — защитная стяжка (30-50см), 5 — пригрузочная конструкция (фунда ментная плита); 6 — защитная штукатурка; 7 — металлическая сетка; 8 — постоянная антисептированная рейка (гвозди через 200 мм); 9 — временная рейка (удаляется одновременно со стенкой); 10 — временная защитная стенка (разбирается после возведения несущих стен); 11 — мягкий металлический лист толщиной 0,3—1 мм; 12 — арматурная сетка 100×100 или 200Х200 из стали 0 6—10 мм (в зависимости от грунта), 13 — утрамбованный грунт; п — количество слоев гидроизоляционного ковра

|

Штукатурку на этих местах при наклейке ковра смачивают водой с тем, чтобы первый слой гидроизоляции не схватился с поверхностью стены, подлежащей разборке. В верхней точке ковер закрепляют, после чего его покрывают защитной штукатуркой по металлической сетке.

Ремонт оклеечной гидроизоляции

Ремонт оклеечной гидроизоляции связан с большими трудностями и подчас является невозможным. Поэтому замеченные дефекты в незакрытой стяжкой изоляции должны быть исправлены. К таким дефектам относятся механические повреждения, вздутия (пузыри), не приклеенные места.

В этих дефектных местах делают крестообразный разрез, отгибают разрезанные концы слоев изоляции, послойно вклеивают заплаты и наклеивают отогнутые концы, а затем перекрывают сверху (наклеивают) дополнительный слой изоляционного материала. При ремонте оклеечной внутренней гидроизоляции, например в тоннелях глубокого заложения Московского метрополитена, широко применяют нагнетание горячего битума между защитным слоем — железобетонной рубашкой — и гидроизоляцией.

Битум нагнетают в скважины, пробуренные до изоляции вдоль шелыги свода рубашки, за которой возникли зазоры и образовались течи. Битум подают по металлическим трубам от насосной установки под давлением, не превышающим прочности рубашки.

Применяют также и нагнетание цементных растворов из цемента марки 500, что также дает хорошие результаты.

Нагнетание горячих битумов практикуют и в трещиноватые породы, но под большим давлением (до 40 ати), что дает положительные результаты и позволяет уменьшить до минимума дальнейший приток воды в выработке при строительстве.

При отслоении или повреждении окрасочной штукатурной и литой гидроизоляций удаляют поврежденный участок и восстанавливают покрытие, перекрывая новой изоляцией внахлестку на 20 см края неповрежденной изоляции.

При металлической изоляции ремонт сводится к заварке дефектных мест. Уплотнение швов заключается в замене уплотнений новыми. Все ремонтные работы обычно ведут при отводе воды.

фото ремонт изоляции

фото ремонт изоляции