Для индустриальной заготовки трубопроводов необходимые размеры их определяют путем натурных замеров на объекте или по строительным чертежам.

Индустриальный метод производства работ требует максимальной типизации и стандартизации деталей, из которых собирают трубопроводы.

Стандартными называют детали, имеющие постоянную конфигурацию и размеры (например, сгоны).

Типовыми называют детали, имеющие постоянную конфигурацию, но размеры которых изменяются в зависимости от места установки деталей.

При производстве замеров как и при монтаже систем необходимо строго придерживаться общеустановленных монтажных положений элементов и оборудования систем

При производстве замеров трубопроводов определяют все размеры, необходимые для изготовления деталей трубопроводов в ЦЗМ. Для основных размеров приняты следующие названия.

Строительная длина — размер, определяющий положение детали трубопровода или элемента детали по отношению к другой смежной детали или к элементу оборудования (расстояние между центрами ответвлений на магистралях, центрами фасонных частей и арматуры и т. п.).

Определяют следующие строительные длины:

- а)стояков, подводок и сцепок между нагревательными приборами;

- б) магистральных трубопроводов;

- в) обвязок трубопроводов у котлов, насосов, водомеров, баков и т. п.

Монтажная длина — действительная длина детали трубопровода (длине между концами прямой детали, величина проекции расстояния между концами изогнутой детали, расстояние от конца изогнутой детали до точки пересечения осевых линий, расстояние между точками пересечения осевых линий).

В тех случаях, когда строительные длины определяются по чертежам, необходимо, чтобы отклонения действительных размеров строительных конструкций, связанных с устройством санитарно-технических систем, от проектных размеров не превышали установленных техническими условиями допусков.

При замерах строительных длин с натуры до производства замеров необходимо иметь следующие чертежи.

- Планы всех этажей с нанесением мест расположения приборов и оборудования, их размеров (количество секций, длины и т п ) и мест расположения стояков. При налиаии одинаково оборудованных этажей (промежуточных) достаточно иметь план одного из этих этажей.

- Планы чердака и подвала (или подпольных каналов) с нанесением всех магистральных трубопроводов и мест расположения расширительного бака, воздухосборников, задвижек и т. п.

- Схему трубопроводов.

- Планы, разрезы и схемы котельной, насосной, вводов и т. п. При определении строительных длин по чертежам необходимо иметь,

кроме того, характерные разрезы по зданию с указанием положения и размеров отступов, балок и других мест и конструкций, мешающих прямолинейному направлению трубопроводов. На чертежах должны быть нанесены также размеры, определяющие:

положения (координаты) подающих, а при отсутствии их — обратных стояков;

расстояния от оси стояка до оси ближнего прибора и предмета оборудования;

расстояния между отметками чистых полов смежных этажей, а также толщину перекрытий;

расстояние от чистого пола верхнего этажа до верха чердачного перекрытия (включая засыпку);

расстояние от чистого пола до низа подоконной доски; положение (трассу) трубопроводов, точек ответвлений от них и длины отдельных участков;

положение котлов, насосов, теплообменников, водомеров и другого оборудования,

положение и размеры подпольных каналов;

положения возможных мест, где прокладываемый трубопровод пересечет другие трубопроводы и оборудование.

В случае отсутствия на чертежах размеров, определяющих указанные выше расстояния и положения, дополнительно должны быть представлены строительные чертежи, из которых можно было бы взять требуемые размеры.

Для одновременного выявления пригодности деталей и узлов трубопровода, заготовленных на основе строительных длин, определенных по чертежам, следует до начала сборочных работ эти строительные длины проверить в натуре.

К началу работ по замерам с натуры должны быть готовы:

- а) стены, перекрытия и перегородки, на которых устанавливаются приборы или около которых проходят стояки; если перегородки, около которых проходят стояки, еще не установлены положение и толщина перегородок должны быть размечены на стенах;

- б) отверстия в стенах, перекрытиях и перегородках, необходимые для прохода труб,

- в) борозды и подпольные каналы, если они предусмотрены проектом;

- г) коробки, установленные в оконных проемах и выверенные или размеченные на стенах оси этих коробок;

- д) фундаменты под котлы, насосы и т. п.;

Размеры отверстий и борозд в строительных конструкциях

|

Наименование трубопроводов

|

Открытая прокладка

|

Скрытая прокладка

|

|

размеры отверстий в см

|

ширина борозды в см

|

глубина борозды в см

|

|

Отопление

|

|

|

|

|

Стояк однотрубной системы ……………………………………………………

|

10X10

|

13

|

13

|

|

Два стояка двухтрубной системы диаметром до 32 мм каждый

|

15X10

|

20

|

13

|

|

подводка к прибору и сцепки

|

10X10

|

6

|

6

|

|

главный стояк

|

20×20

|

20

|

20

|

|

магистрали

|

25X30

|

—

|

—

|

|

Водопровод, канализация и газопровод

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Один водопроводный или газовый стояк ….

|

10X10

|

13

|

13

|

|

Два водопроводных стояка до 0 32 мм каждый .

|

15X10

|

20

|

13

|

|

Один водопроводный и один канализационный стояк диаметром в мм.

|

|

|

|

|

50

|

20×15

|

20

|

13

|

|

100………………………………………………………………………………

|

25X20

|

25

|

20

|

|

Один канализационный стояк диаметром в мм:

|

|

|

|

|

50

|

15×15

|

20

|

13

|

|

100.

|

20X20

|

25

|

20

|

|

Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром в мм:

|

|

|

|

|

50

|

20X15

|

25

|

13

|

|

100

|

35×20

|

38

|

20

|

|

Подводка:

|

|

|

|

|

водопроводная

|

10×10

|

6

|

6

|

|

канализационная

|

20×20

|

—

|

—

|

|

Магистраль:

|

|

|

|

|

водопроводная или газовая

|

20×20

|

—

|

—

|

|

канализационная

|

25×30

|

|

|

- е) размеченные на стенах вертикальные оси для установки приборов и оборудования.

Это требуется для систем водоснабжения и газопроводов, а также при установке согласно проекту нагревательных приборов не под окнами;

- ж) чистые полы или их отметки, размеченные на стене несмываемой краской;

- з) свободный доступ к местам, где должны производиться замеры.

До производства натурных замеров необходимо:

- а) выяснить все места, где прокладываемые трубопроводы могут пересекаться другими видами трубопроводов, электропроводкой и т. п.;

- б) при отсутствии готовых типовых замерных бланков составлять замерные эскизы;

- в) при уже установленных нагревательных приборах проверить правильность их установки в соответствии с монтажными положениями, количество секций и тип приборов;

- г) разметить оси магистральных трубопроводов;

- д) установить на фундаменты (с выверкой) оборудование котельной, насосной и т. п., а при отсутствии оборудования наметить на фундаментах оси этого оборудования.

Санитарные и газовые приборы, как правило, устанавливают после прокладки трубопроводов.

Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину (параллельную стене), а второй —ширину отверстий. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, а второй—высоту отверстий.

- Отверстия в фундаментах зданий и сооружений для ввода и выпуска трубопроводов наружных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации и газопровода должны быть не менее 40×40 см.

- Для воздуховоюв отверстия в строительных конструкциях оставляются размером не менее 1,2 диаметра (или стороны).

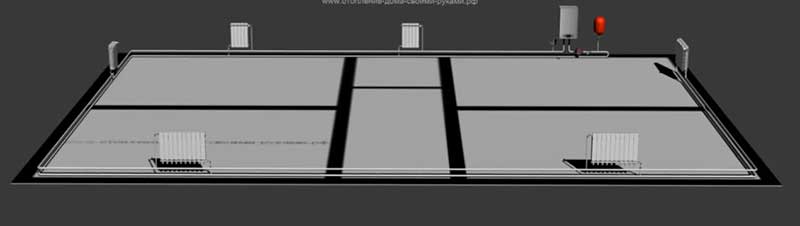

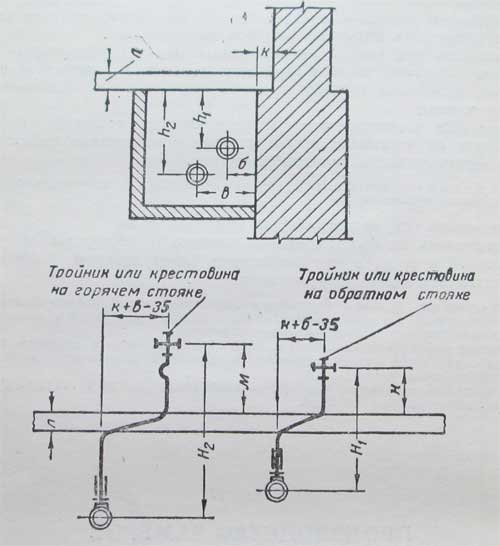

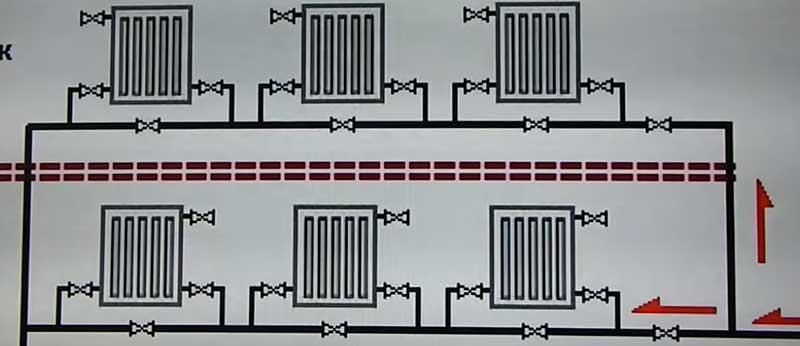

— фото Замеры опусков

— фото Замеры опусков

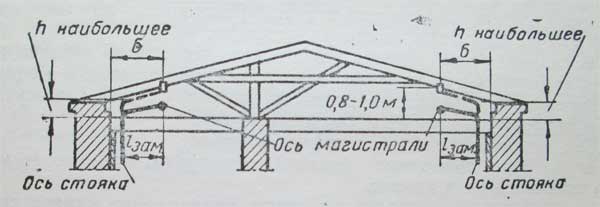

— фото замеры чердачной разводки

— фото замеры чердачной разводки